琵琶湖水族館6年かけてリニューアル!

琵琶湖博物館の場所は?

琵琶湖東南付近。滋賀県の中で唯一山のない市(タクシードライバーさん談)である守山市内にあります。公共交通機関で訪問する場合は、JR草津駅西口からバスで約25分『琵琶湖博物館』下車となります。

博物館と水族館両方楽しむための所要時間は?

琵琶湖博物館は非常に大きな博物館です。

訪問した日は観光地限定・予約制でタクシー半額(〜2023年2月15日まで)という守山市の施策で往復タクシーを予約したため私の訪問時間はきっかり90分でしたが、90分では全く足りないと思うほど充実した展示です。90分だと詳しい解説などは読み飛ばしながら、ざっと大型展示を楽しむ感じとなります。

入館料800円(大人常設展)で長く楽しめる施設です。

食事なしの見学だけで最低2時間、できれば3時間は確保したいところです。

守山タクシー半額(2023年2月15日まで予約制)

こちらも参考情報ですが、マリオット琵琶湖→琵琶湖博物館はタクシーで片道正規メーター料金3400円ぐらいでした(キャンペーン期間中は乗車の30分前までに所定の電話で予約すると半額の1700円)。

タクシーに乗っていると混み具合とメーターを見比べてドキドキしてしまいますが、半額だとドキドキも半分ですみますので良いですね(セコセコ発言ですみません)。

なお、琵琶湖博物館周辺は、時間に余裕があれば、自然散策も楽しむことができる場所です。

400万年前の世界には『象』⁉︎(A展示室)

琵琶湖博物館というと『淡水魚博物館』ではないのかなと、勝手に想像していましたが、意外なことに展示の第一歩目A展示室のメイン展示は象。

琵琶湖とかけ離れたイメージのこのジオラマは180万年前の琵琶湖付近。

ただ、周囲の木々と見比べて象が小さく感じませんか。実は元いた巨大な象(ツダンスキー象)が小型化した(アケボノ象)はかなり小さいようです。

その大きさの違い、大型展示で実物大で体感することができます。

その足跡化石もあります。

祭りや風習 集団の中で生きる!(B展示室)

太古の時代A展示室からB展示室に移動すると時代が移り変わり、各時代の人はどう生きていたかというテーマとなります。この展示室のエントランスにはなんと龍。伝承や祭り集団としての人との関わりもテーマとなっています。

古代の人になりきって鹿を狩る様子の写真撮影ができるコーナーも。ガラスパネル裏でのポーズの取り方解説もありました。

この長い棒状のものなんだと思いますか?

実は里芋。芋比べ祭りというお祭りで東西で里芋の長さを競います。豊作を願う行事で豊作・不作を占われていました。

人々は、集団の中で寄り合い等を重ねて協力しあって生きてきた。そんな様子を展示から感じとりました。

自然の恵はもちろん漁でも得られました。ウナギ漁では細長い筒が使われていたようですね。

琵琶湖の水運をになったのは丸子船。AR用タブレットが置かれていて、運行の様子を見ることもできます。

A・B展示室を巡ったところですでに30分Over。90分だと最後までみられないかも?と少し焦りがでます。

湖の今を知る 懐かしの暮らしも(C展示室)

大規模な体感展示の多い琵琶湖博物館。C展示室ではヨシトンネルをくぐる体験ができます。

『ヨシ』とはアシのことですが、アシは『悪し』につながるためヨシというようになったというお話の真偽はわかりませんが。

琵琶湖湖畔で多く取れるヨシは、食品となったり、筆になったり様々な用途に使われています。

ヨシ以外にも林業・農業等、自然と共に生きることに関する展示が続きます。

自然のコーナーと抜けると一気に雰囲気が代わり、近代の暮らし。昭和家電やおもちゃ類など懐かしく感じるものが一気に並ぶコーナーに。10年単位ですので、大人であればどなたでも各時代の懐かしさを感じるのではないでしょうか。

さらに先には1964年の農家の暮らし丸々住宅の展示が。これはたまたまですが、令和のお子さまたちがこの昭和家屋でままごと遊びをされていたのが、『この子たちには一周回って新しいお楽しみなのかも!?』と思うシーンもありました。

琵琶湖の生き物たち『ゆりかもめ』『バイカルアザラシ』なども(水族展示室)

琵琶湖博物館を象徴する水槽トンネルから水族展示は始まります。

この水槽トンネルの無人写真、週末訪問で、撮影できるタイミンは非常に難しく人でいっぱい。私のこの写真は1度目くぐった際は少し待っても人だらけ、しばらく展示を見ても無理、と最後に水族展示を一周見終わって再び戻った時に撮影したもの。水族展示は、一周回って元の位置付近に帰ってくるというルートですので、水槽トンネルの写真を撮影したくても、人が多すぎて取れなかった方は帰り道間際にもう一度チャレンジしてみると良いと思います。

この水族展示室は、お魚を生物という観点と、食材という観点で並列展示されているところが少し驚きです。

魚の群の水槽の並びに…..魚屋展示!?わかってはいるけれども、なかなか水族館では見ない光景ですね。私たちは自然の恵をいただいているのだということを改めて考えるための展示なのでしょうね。水族館ではなく琵琶湖博物館という視点を感じます。

この後、ナマズや上流から下流の水域ごとのさかの展示などが続き水鳥のコーナーへ。ちょうど餌やりのタイミングに出会い水鳥が水上と水中を行き来しながら餌を食べているシーンが観察できました。

カルガモなどよく見る水鳥に混じって1羽真っ白な可愛い子が。なんの鳥かと思って解説を見ると『ゆりかもめ』。私の中では電車の名前のイメージだったのですが。ゆりかもめに乗車した方のうち、実際ゆりかもめの姿を知っている人ってどれぐらいいるのだろう(知らなかったのは私だけだったらすみません)と、ふと考えた見学となりました。

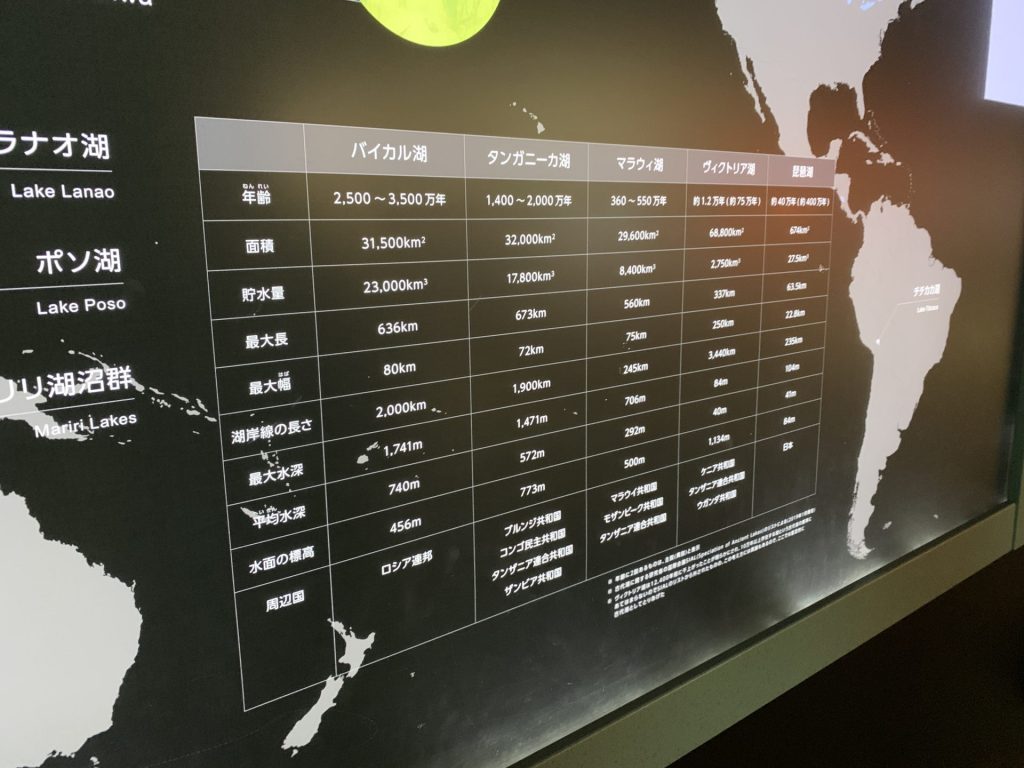

その水鳥のコーナーから進んでいくと、琵琶湖からの湖つながりで一気に世界の湖コーナーが。日本水瓶、琵琶湖は海のようだなと思って眺めていましたが、世界の湖たちと比べればまだまだ小さい…..。バイカル湖の面積はなんと琵琶湖の46倍!(同じ湖という言葉を使って良いものかと思いますね)。

バイカル湖の生き物たちとして、展示されていたのは『バイカルアザラシ』。やはりもう湖の世界というより海の世界のようですね。まるまるとしていて、いつまでも見ていられます。

また、マウライ湖というマウライ共和国・モザンビークにある湖(こちらも琵琶湖の43倍)の生き物はトロピカルな印象。湖つながりで見ても世界は広いですね。

広い世界に続いては、急激にミクロな世界。こちらのMicroBarはカフェでなく、本日の琵琶湖の水の中のミクロ世界を見せてくれる場所です。

後、写真だと小さすぎて見えないかもしれませんが、マミズクラゲ。こんな小さなクラゲ見たことないというサイズです!

おとなのディスカバリールーム

充分な時間があればぜひ寄りたいおとなのディスカバリールーム。こちらでは植物・生物に限らず、歴史・文化など、大人も興味深い発見ができるよう文献や剥製などが置かれていて、興味のある分野を真剣に調べておられる方もいらっしゃいました。

レストラン(11時から)とミュージアムショップ

私が訪問したのは早朝時間帯でしたので、まだオープンしていませんでしたが、館内にはミュージアムレストランもあります。

メニューだけ見てみると地元の近江牛料理の他、海の幸ならぬ湖の幸メニューがあるのが面白いところですね。

レストランのお隣にはミュージアムショップ。

展示中に色々な製品に活用されているとあった『ヨシ』がクッキーとなって販売されていました。ミュージアキャラクター商品は(かなり怖いですが)半分骨格模型の象…..。2つでピッタリ1,000円です。(個別価格の記録が漏れていましたのであやふやな記憶ですがクッキーが540円でマグネットクリップが460円程度だったと思います。)

樹冠トレイル(屋外)

時間がなくて周れなかったのですが、この博物館には中の展示だけでなく、樹冠トレイルが設置されていて、森や湖を空中散歩できるようになっています。

取り急ぎ琵琶湖の前まで行きましたが、先端が船のようになったデッキから琵琶湖を眺められます。